原标题:买的保险变理财?

“百千万宣教工程”是北京市打非工作小组办公室(以下简称“市打非办”)联合各级金融监管部门、各行业主管部门、各区、金融机构、新闻媒体和基层力量,在全市范围内组织开展的机制化、常态化、社区化的防范非法集资宣教活动。目的在于进一步加大防范非法集资宣传教育工作力度,提升人民群众对非法集资的防范意识和识别能力,从源头上有效遏制非法集资活动。

01

一天,位于某市某知名保险公司楼下,忽然聚集了上百名投资人,声称购买了该保险公司的理财产品,投资额数十万至数百万不等,要求保险公司按合同兑付本金和利息。但该保险公司称,从未在官方渠道销售过该产品,这是个别业务员的个人行为。

02

接到众多投资人报案后,公安机关立即进行调查。随着调查的深入,一个涉及841名被害人,涉案总金额高达一亿七千万的非法集资大案显现在人们面前,销售这个“理财项目”的A公司及实际控制人龙某某也浮出了水面。那么,A公司是如何获得众多投资人信任的呢?警方揭开了谜底:

03

原来,涉案的A公司根本没有金融业务牌照,其80余人的销售团队多是知名保险公司的从业人员,他们利用自己的客户关系,通过微信、电话等方式寻找投资人,以保险公司的名义动员投资人对项目进行投资,然后按融资金额的多少从A公司领取提成。

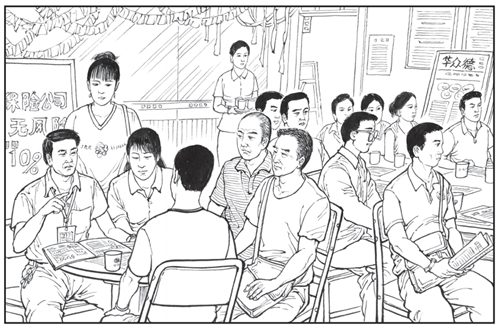

04

这些业务员以公司做活动、免费邀请自己的保险客户去外地泡温泉等方式,把客户请到现场,由专设的“高级理财规划师”予以接待,向客户推荐A公司的理财产品,称该产品由保险公司发行,无风险,年息10%。如果有人怀疑,业务员会解释A是保险公司下设的投资公司,由保险公司全程监管,还有B担保公司做担保,保本保息。

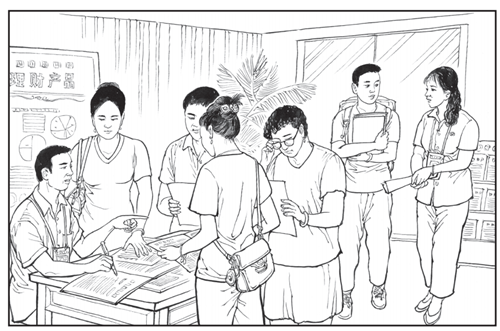

05

众多保险客户被打动,与这些业务员签订了理财合同。为使骗局更真实,有的业务员甚至请保险客户来保险公司的业务大厅当场签订理财合同。虽然合同上没有保险公司的公章,但合同文本上却有保险公司的图标,加之系保险公司的业务员介绍的,众多投资者毫不疑心。

06

投资人还会被免费邀请去河北廊坊参观项目的最终投资企业——C科技环保有限公司。该公司人员向投资人大肆宣传,表示自己的水厂有很多国家专利,每年的利润非常可观。投资人实地考察了项目投资企业,对自己的理财项目更加放心。

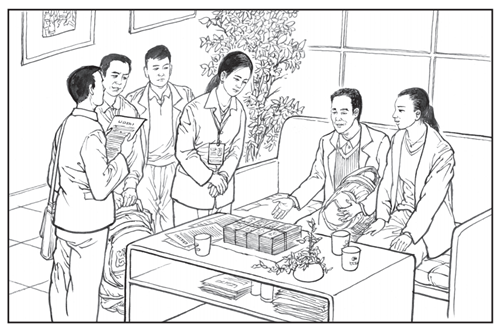

07

为了获取投资人的进一步信任,A公司不但每月及时付息,在该理财项目第一年到期后,还按时给付了本金。在各种套路的迷惑下,众多投资人更加坚信这是保险公司的正规项目,对该理财产品更加认可了,第二年纷纷加投本金。

08

但从第二年起,A公司仅支付了一次利息,就再未按约定支付本息。投资人纷纷与当时介绍项目的业务员联系,却被告知A公司经营出现了重大问题,资金链已断裂。众多投资人慌了手脚,这才纷纷去保险公司陈情并讨要投入的资金,却想不到是上了骗子的当。

事实上,这个所谓高收益、无风险、有担保公司做担保、由知名保险公司“发行”,又是国家支持的高息理财项目,全是虚假包装起来的。项目投资的C公司,是一个连年亏损、毫无效益的制造销售饮水机的小公司,法人代表就是A公司的老总龙某某。担保公司B,是一个注册资金几十万元的空壳公司,与融资性担保公司注册资本应当在1亿以上的规定相去甚远,根本起不到担保作用,且该担保公司的实际控制人也是龙某某,属于典型的“自融自担”的关联担保。一个本质上属于虚假宣传、虚假担保,属于庞氏骗局的投资项目,就这样被龙某某的犯罪团伙包装成高回报、无风险的理财项目,从而大肆吸纳公众资金,使众多投资者上当受骗。

09

公安机关进一步侦查发现,A公司为项目融资的一亿七千万集资款里,仅有1800万投入到C公司的运营,绝大多数集资款被用来偿还投资者第一年的本金和高额利息,还有一部分被龙某某本人挥霍,资金的使用和支配没有任何监管。

10

案件明了后,人民检察机关以涉嫌集资诈骗罪、非法吸收公众存款罪对龙某某及其销售骨干提起公诉,认定龙某某的A公司虚构可获高额返利的投资理财产品,吸收公众资金,具有非法占有的主观目的,构成集资诈骗罪,被判处无期徒刑。其他主要销售骨干构成非法吸收公众存款罪,被判处有期徒刑一至五年。

案件启示

从上面这个案件,可以总结出该类犯罪的三个特点:

一是故意美化甚至虚构投资项目,名为高利息无风险,实为庞氏骗局。

二是以具有保险从业经验的人员拉拢组织销售团队,利用原先保险公司的客户关系,从事虚假宣传。

三是为了打消投资人疑虑,设立所谓的担保公司,本质上无法起到任何担保作用。

在此,我们向希望购买正规保险产品的消费者给出以下几点提示:

1. 了解不法分子惯用手段,增强自我保护意识。不法分子通常采用以下三种方式误导保险消费者:一是保险销售(经纪)从业人员同时推介保险产品与非保险金融产品,混淆两种产品性质;二是保险销售(经纪)从业人员以保险公司信誉为担保,承诺非保险金融产品保本且收益率较高;三是诱导保险消费者退保或进行保单质押,获取现金购买非保险金融产品。

2. 核实销售人员资质,避免合法权益受到侵害。根据《关于严格规范非保险金融产品销售的通知》(保监发〔2014〕90号)要求,保险公司、保险专业中介机构不得销售未经相关金融监管部门批准的非保险金融产品,且应当以书面方式对其保险销售(经纪)从业人员销售非保险金融产品进行明确授权。保险消费者在购买相关产品时,可查看销售人员执业证书等证明文件,必要时致电保险公司、保险专业中介机构统一客服电话进行核实。

3. 仔细阅读保险产品条款,谨防上当受骗。一定要认真了解保险产品的细则条款,确认产品属性,防止不法分子偷梁换柱,将保险产品替换为非保险金融产品。

4. 公众在购买保险过程中,尽量做到“三查”、“两配合”,即通过保险公司网站、客户热线或者银保监会、行业协会网站查人员、查产品、查单证,配合做好转账缴费、配合做好回访。